令和6年 能登半島地震で被災された皆様へ

このたびの能登半島地震により被災された皆様に

謹んでお見舞い申し上げます。

ご不安な状態が続いているかと存じますが、

一日も早い回復をお祈りいたします。

弊社の防災・災害支援の取り組みはコチラから

ずっと、愛される家。

家は私たちにとって、わが⼦。

だから、ご家族に“世界⼀愛される家”をつくりたい。

アキュラホームは

ご家族の夢やこだわりを可能な限り叶えるために

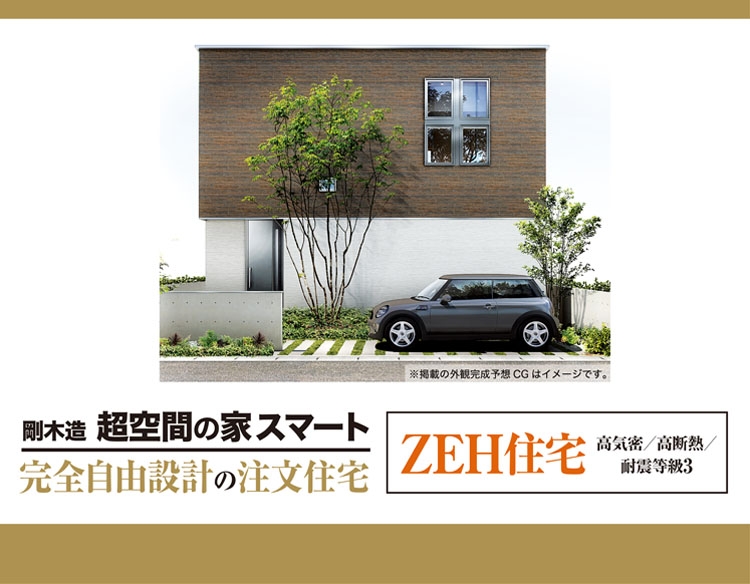

「完全⾃由設計・⾼性能なのに、適正価格」

をひたすら磨いてきました。

⼈々に愛され、⼈々の暮らしをずっと守りつづける家。

私たちの変わらぬ想いです。

GALLERY

建築実例

NEWS

お知らせ

2023.08.29

NHK「ニュースウォッチ9」で住宅ローンに対応する企業として取り上げられました

住宅ローン金利の上昇に備える企業として紹介されました。

2023.08.25

テレビ朝日「大下容子ワイド!スクランブル」、「グッド!モーニング」、フジテレビ「Live News α」、TBS「ひるおび」で木育フェスが取り上げられました!

「8階建て純木造ビル」を会場に実施した「夏休みの木育課外授業 つくろう!木育フェス」が紹介されました。

2023.08.15

8階建て純木造ビル/TOKYO FM「ONE MORNING」

注目されているアイテムなどにフォーカスするコーナー『NEW TREND ONE』にて建築中の「8階建て純木造ビル」が紹介されました。

SDGs

アキュラホームの未来づくり

AQグループ

SDGsへの取り組みについて

AQグループは、世界のSDGs(持続可能な加発目標)実現に貢献し、

社会課題の解決に取り組むことで、

日本の住まいや暮らしをより一層豊かなものにしたいと考えています。

Copyright (c) AQ Group Co., Ltd.